福島の甲状腺検査で過剰診断論が退けられた理由

さて、先日の第19回「県民健康調査」検討委員会記者会見では甲状腺がん悪性ないし悪性疑いの人数が平成26年度の本格調査では15人、先行調査では 112人、計127人(良性1例、低分化がん3例含む)*1になったことが明らかになりました。

特に本格調査に関しては前回なかったものが今回出てきたことになり、極端な誤診の可能性を除けば新たな発症のおそれを退けることは難しいでしょう。実際今回のとりまとめでは「数十倍のオーダーで多い」という表現が加わり、事態の切迫度を示しています。

甲状腺がん「数十倍のオーダーで多い」(甲状腺評価部会中間とりまとめ)http://oshidori-makoken.com/?p=1094

2015.5.18開催【第19回「県民健康調査」検討委員会】関連ツイートまとめ http://togetter.com/li/823211

では先行検査の分は「過剰診断」といえるかというと、そう単純ではありません。

第6回甲状腺評価部会では過剰診断論が議論されましたが、「甲状腺検査に関する中間取りまとめ」に検査や治療の方法についての変更はなく、渋谷健司委員の主張する過剰論はここで事実上却下されたといえます。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/107582.pdf

その後も過剰論を燻らせる人物もいるようですが、ここでぼんやりした一般論ではなく、福島のケースをもとになぜ過剰診断論が退けられたのかを見ていくことにしましょう。

渋谷委員の論が受け入れられなかった理由は、大きく言って二つあります。

1.検査や治療に関する具体的な指摘が皆無であったこと

2.すでに過剰診断・過剰治療に対して最大限の配慮がなされていること

1.検査や治療に関する具体的な指摘が皆無

たとえばLancetに渋谷氏が書いた文章(correspondence:コメントのような短信)をみればわかるように

Time to reconsider thyroid cancer screening in Fukushima http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2960909-0/fulltext

福島甲状腺検査の実際の方法や症例について、 なにをどのようにすべきなのか、という具体的な主張がまったく見られません。プロトコルを再考すべきというわりに、具体的なプロトコルについては一切触れようとしない。これでは現実の福島での問題に資することはありません。

これは氏に続いて過剰論をにおわせようとする方々にも共通な点ですね。

2.すでに過剰診断・過剰治療に対して最大限の配慮がなされている

こちらは実際には1.の理由といってもよいでしょう。変えるべき基準が見つからないから指摘もできない、というわけです。以下に具体的な状況について見ていきましょう。

まず前提となる点をいくつか。

・そもそも大規模な甲状腺検査自体が必要ない?

こういう立場の方もいるかもしれません。これは原発事故がなければともかく、事実原発事故が起き、不当な被曝が生じ、チェルノブイリ事故における放射線被曝で甲状腺がんの増加がはっきりしている以上、甲状腺への影響についてきちんと検査や治療を受ける権利は保証されねばなりません。ここは議論の余地はないでしょう。

チェルノブイリ甲状腺がんの歴史と教訓 http://togetter.com/li/578876

・被曝量が少ないから検査は必要ない?

たとえば甲状腺治療ではもっと高用量を使うが発がんしないから大丈夫だとか、チェルノブイリでは高線量だったとか。

まず「甲状腺治療では高線量」論は上記のような疫学的結果を無視していますし、第一、日本甲状腺学会による「バセドウ病131I 内用療法の手引き」をみると

http://www.j-tajiri.or.jp/old/source/treatise/070/RI_guideline.pdf

「若年者に131I 内用療法を行う場合は,甲状腺癌の発生の危険性を小さくするため,大量の放射性ヨードを用いるべき」

「131I 大量投与により残存甲状腺組織がより少量となり癌の発生母地が減少することによると考えられる」

とあり、高用量での治療では細胞や組織そのものが死滅するが、低用量ではむしろ発がんリスクが高いことを指摘しています。

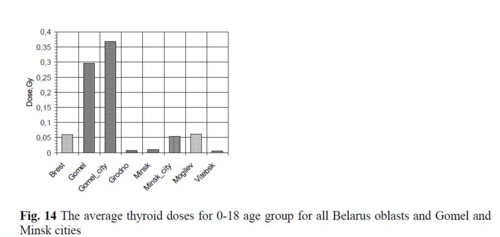

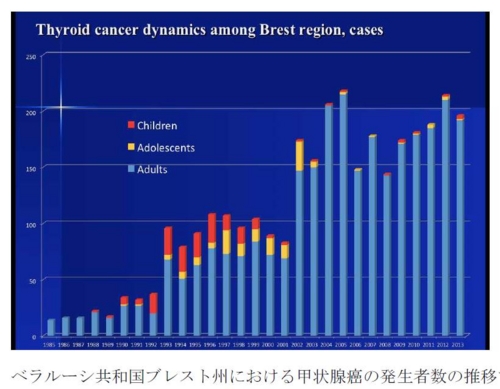

またチェルノブイリ事故の例では高線量だった、という主張ではよくベラルーシのゴメリ州高線量地域などが引き合いに出されますが、以下のような低線量地域のブレスト州でも甲状腺がんは明らかに増加しており、低線量だから増加しないという主張は正しくありません。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15221314

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15221314

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/conf/conf01-08/ext02.pdf

https://www.env.go.jp/chemi/rhm/conf/conf01-08/ext02.pdf

また上記のまとめや牧野淳一郎氏の被曝評価と科学的方法 (岩波科学ライブラリー)にもあるように、 チェルノブイリ事故においても被曝線量の評価は二転三転しており、被害が明らかになるにつれて数倍も引き上げられてきた歴史があります。

さらにリスク係数の過小評価等も加わって、事故後4年の1990年では甲状腺がんの増加について2〜3桁の過小評価になっていたことがわかっています。

1990年時点での甲状腺がん発生予測がすごい http://togetter.com/li/452452

つまり、「推定」とはそういう精度のものであるという認識が必要です。福島の場合、study2007氏の見捨てられた初期被曝 (岩波科学ライブラリー)にあるような事故後の評価体制の問題もあり、今後線量についてはさらに混迷するおそれがあります。

・低線量ではDNA修復があるから大丈夫?

のような珍説もあります。いわゆる閾値あり説で疫学研究の結果には反しますし、そもそもDNA修復について勘違いをしている可能性が高いです。確かに細胞はDNA損傷に対して修復機能を持っていますが、この場合の「修復」はDNAを完全に元の形に復元できるという意味ではありません。むしろ、修復の過程でも遺伝子変異やゲノム不安定性が生じる、つまり修復自体に発がんリスクが組み込まれているというのが正しい認識です。「損傷―修復イベント」は増せば増すほど発がんリスクは増すわけですから、閾値なしモデルと矛盾はないのです。

たとえば以下のような資料が参考になるでしょう。

植物における量子ビーム誘発突然変異の分子機構解明に関する研究 http://www.ige.tohoku.ac.jp/rinkai/project1-7.html

別の染色体のDNA損傷が、正常な染色体にも影響を与えることを確認 http://www.natureasia.com/ja-jp/jobs/tokushu/detail/325

では

・甲状腺検査の実際

を見てみます。

福島県立医科大学における福島県甲状腺検査について http://www.fmu.ac.jp/radiationhealth/workshop201402/presentation/presentation-3-1-j.pdf

いわゆるABC判定ですが、二次検査が行われるのはB判定以上ということになります。

B判定は『5.1mm以上の結節や20.1mm以上ののう胞を認めたもの等』とされています。ではこの基準は「過剰」といえるでしょうか?

まず「20.1mm以上ののう胞」ですが、子どもの首にこのサイズののう胞があれば圧迫感などの自覚症状も出始めますし、触知も可能でしょう。この大きさはスクリーニングとは関係なく見つかるものといえます。

そして重要なのが「5.1mm以上の結節」。

成人でいうところの微小癌は1cm以下のものを指しますから、これはサイズとしては小さいものといえます。では過剰か?というとさにあらず。先の渋谷氏の文章でも引用された、過剰診断を論じている総説

Thyroid cancer: zealous imaging has increased detection and treatment of low risk tumours http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4706

を見てみましょう。

こちらの”Guideline recommendations”には

Thyroid nodules ≥5 mm and with ultrasound features suggestive of thyroid cancer and nodules in patients with a family history of thyroid cancer or a history of radiation exposure should be investigated by fine needle aspiration biopsy

つまり、『放射線被曝歴がある場合には5mm以上の結節は生検すべきである』、と書かれています。

福島の場合は二次検査でもまずは詳細な超音波検査と血液・尿検査で、すぐに生検するわけではありませんから、過剰どころか足りないくらい。つまり、過剰診断を問題視する立場からみてもむしろ基準は緩められているといえます。*2

では最も重要な

・手術例について

はどうでしょうか?

福島甲状腺検査での手術の適応症例に関しては少し前のものですがこちらに資料があります。

手術の適応症例について http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/90997.pdf

術前診断では、腫瘍 径 10mm超は 42例(78%)、10mm以下は 12例(22%)であった。また、10mm以下12例のうちリンパ節転移、遠隔転移が疑われるものは 3 例(5%)、疑われないもの(cT1acN0cM0)は 9例(17%)であった。

この9例のうち7例 は気管や反回神経に近接もしくは甲状腺被膜外への進展が疑われ、残りの2例は非手術経過観察も勧めたが本人の希望で手術となった。

なお、リンパ節転移は 17 例(31%)が陽性であり、遠隔転移は 2 例(4%)に多発性肺転移を疑った。

*3

鈴木眞一氏は第3回甲状腺評価部会においてガイドラインに準拠して治療を行っている旨を述べていますが、

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3766.html

手術の適応症例について

https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/90997.pdf

上記の手術例および資料を見る限り、甲状腺腫瘍診療ガイドライン2010年版CQ20

「甲状腺微小乳頭癌(腫瘍径1 cm 以下)において,ただちに手術を行わず非手術経過観察を行い得るのはどのような場合か?」http://www.jsco-cpg.jp/guideline/20_2.html#cq20

に準拠しているとみてよいでしょう。

術前診断(触診・頸部超音波検査など)により明らかなリンパ節転移や遠隔転移,甲状腺外浸潤を伴う微小乳頭癌は絶対的手術適応であり,経過観察は勧められない。

福島での手術例は1cm以上で(成人でいう)微小癌に当てはまらないものか、術前診断において転移や浸潤があるもの、つまり絶対的手術適応が基本となっているわけです。しかもこれらが成人ではなく、より進行が激しいとされる子供において、すでに計103名出ているのが現在の状況ということです。

*4 *5

隈医院の解説にもあるように、甲状腺の潜在癌の議論は基本的に成人の1cm以下の微小癌についてのものであり、これらの中には進行しないか、極めて進行が遅いものがある、という前提に基づいています。

甲状腺の微小癌Microcarcinoma of the Thyroid http://www.kuma-h.or.jp/index.php?id=44

したがって1cmを超えて成長しているものや、診断時に転移浸潤している、つまりすでに「進行している」ものについては潜在癌の議論自体が適用できません。それどころか、成人の例では診断時に転移や嗄声のある微小癌は特に高リスクであるという報告すらあります。

Symptomatic versus asymptomatic papillary thyroid microcarcinoma: a retrospective analysis of surgical outcome and prognostic factors. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10426589

さて仮に福島甲状腺検査が「過剰」であるとするならば、渋谷氏の論考にあるように、これらの検査・治療基準を再考・変更しなければならないわけです。

ところがここでみたように、福島の甲状腺検査の基準はすでにこれ以上緩めると絶対的手術適応のがんでさえとり逃してしまう、というギリギリのところに設定されています。

確かに以下にあるように、子供の甲状腺がんはきちんと治療すれば、生命予後は成人と比較して一般によいと言われています。

小児甲状腺癌あるいは小児濾胞癌は成人例に比較して予後に差異が存在するか? http://www.jsco-cpg.jp/guideline/20.html#cq2

しかし対処が遅れて転移や浸潤が進行すれば切除の範囲が広がるなど治療の侵襲性は増加しますし、後遺症のリスクも増えます。神経に達すれば声を失う場合もありますし、甲状腺全摘になれば一生ホルモン剤の投与が必要となります。特に肺転移を起こしてしまうと放射性ヨード内用療法が行なわれる可能性が高くなりますが、この際は必ず全摘 になってしまいます。

また鈴木氏は福島の症例ではBRAF変異という遺伝子型が多いと報告していますが、

福島県の小児甲状腺がん症例について現在わかっていること http://fukushimavoice2.blogspot.jp/2014/11/blog-post.html

この変異型は遠隔転移した場合に放射性ヨードが効きにくいなど、予後が悪い可能性を指摘する報告もあり、予断を許さない状況です。*6

Association between BRAF V600E mutation and mortality in patients with papillary thyroid cancer. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23571588

BRAF V600E遺伝子変異の甲状腺乳頭癌の予後に与える影響について http://rokushin.blog.so-net.ne.jp/2013-05-22

甲状腺検査の受診率が伸び悩んでいる状況で、具体的な指摘もなく、なんとなく過剰診断を匂わすような専門家の発言はなんら患者のためにならないどころか、よりいっそう受診や対応を遅らせ、侵襲性や後遺症、予後のリスクを増すだけだといってもよいでしょう。

まとめにあるように、チェルノブイリ事故での甲状腺がんにおいても、被曝量の過小評価やスクリーニング説などが飛び交う中、症例における転移の多さや進行度から実際の増加であるとの指摘が相次ぎ、結局はそれが正しかったという歴史があります。

実際の症例をきちんと検討することが子供や患者を守ることにつながります。その意味において、検査責任者としてこれまで実地に症例を検討してきた鈴木眞一氏から、甲状腺手術は専門外の大津留晶氏への交代は非常に問題が多いと考えられます。

実際に質疑においても大津留氏は症例についてまともに答えることすらできていません。

福島の小児甲状腺がん疑い例含め126人に〜鈴木眞一氏は退任 http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1915

これでは事態を悪化させるだけです。

国連人権理が勧告するように、きちんとした情報公開がなくては信頼は生まれようがありません。その点残念ながら県の姿勢はむしろ逆行しつつあるといえるでしょう。

受診が低調になっていく間にも、がんは進行していきます。いかに口先で誤魔化そうが、がんには通用しないのです。

追記:

発見例にこれほどの転移浸潤があるということは、今後検査の中で見つかってくるがんも相当な割合で今現在「進行中」と考えるべきでしょう。その受診を遅らせることの意味を、具体的な指摘のできない「なんとなく過剰論者」はよく考えてもらいたいものです。

さらに今後の問題として、「再発」における遠隔転移や、また絶対数としてはさらに多くなるおそれがある成人の甲状腺がんに備える必要があります。疫学者の津田敏秀氏が指摘するのもこのあたりの問題でしょう。

第27回日本内分泌外科学会総会にて鈴木眞一氏の発表があったようです。

非常に重要なデータになっています。以下。

福島の小児甲状腺癌=第27回日本内分泌外科学会より

http://togetter.com/li/831629

DAYS JAPAN7月号に甲状腺検査評価部会に対する直接のインタビュー記事が掲載されています。

http://www.amazon.co.jp/DAYS-JAPAN-2015%E5%B9%B4-07-%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B00XVHUFQ8

若年性(45歳以下成人)甲状腺がんにおいてもリンパ節転移が死亡リスクを高めるという報告が出ました。

Presence and Number of Lymph Node Metastases Are Associated With Compromised Survival for Patients Younger Than Age 45 Years With Papillary Thyroid Cancer

http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/06/15/JCO.2014.59.8391.full

日本語記事

http://www.cancerit.jp/33993.html

*1:低分化がんは予後が悪いと言われており、状況は深刻です。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11717536 http://togetter.com/li/632205

*2:また米国甲状腺学会による、小児甲状腺結節・がんの初の治療ガイドラインにおいては、小児においては小さくても悪性の場合がある等の理由から、サイズは基準にならない旨が記載されています。http://t.co/QmcfhlPwS7

*3:ちなみに術後病理診断はざっくりしていますがこちら。「術後病理診断では、腫瘍径10mm以下は15例(28%)かつリンパ節転移、遠隔転移のないもの(pT1a pN0 M0は 3例(6%)であった。甲状腺外浸潤 pEX1は37%に認め、リンパ節転移は74%が陽性であった。」

*4:ちなみにこちらの総説では、進行の早い子どもの場合には1cm以下でも微小癌の定義は当てはまらないとされています。 http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130311/p1

*5:また一部の人が引き合いに出そうとする韓国ではこちらの論文によると成人も含め1 - 0.5cmで100%、0.5cm以下でも92.6%が手術対象となるようで、福島甲状腺検査での手術基準とは相当にかけ離れており、直接比較するのは難しいでしょう。Practical Management of Well Differentiated Thyroid Carcinoma in Korea https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj/55/6/55_K08E-188/_article

*6:BRAF変異は成人に多いが、地 域やヨード摂取量によっても変動し、詳細なメカニズムはわかっていない。https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/98/8/98_1999/_pdf

名取宏氏はどこで道をあやまったのか〜なぜ1994年報告書はMCS(化学物質過敏症)や臨床環境医を否定しなかったのか〜

さて間が空いてしまったので簡単におさらいしましょう。

まず名取宏氏によるこういった暴言

https://twitter.com/NATROM/status/344020644603764737

化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う。

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130704/p1

から始まり、いま議論しているのは、名取宏氏がMCS(化学物質過敏症)および臨床環境医を否定する根拠を述べている、2002年のこちらの文章に関してです。

http://natrom.sakura.ne.jp/consensus.html

https://megalodon.jp/2013-0808-1505-32/members.jcom.home.ne.jp/natrom/consensus.html

アメリカ医師会らの報告書は臨床環境医学の主張するような多種化学物質過敏症の概念を支持しているわけではありません。だから、claimed(〜と主張されている)やsuspected(〜だと疑われている)という表現になっているのです。(強調は引用者による)

ここで名取宏氏は、EPA(Environmental Protection Agency:米国環境保護庁)や米国医師会(AMA:The American Medical Association)が出している以下の報告書が、MCSや臨床環境医を否定的に書いていると主張しています。

Indoor Air Pollution: An Introduction for Health Professionals

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-air-pollution-introduction-health-professionals-printable-version

しかし一読してわかるように、NATROM氏は、”suspect”の意味を正反対に受け取ってしまっています。おそらく、 ”suspect”と ”doubt”とを混同しているのでしょう。和訳するとどちらも「疑う」と訳すことがありますが、実は意味は正反対で、”suspectは「〜であると考える」、”doubt”は「〜ではないと考える」なのです。

こちらがわかりやすいですね。

http://eigoism.jp/vocab-iqtest-01

次の単語も誤解が多いものです。

suspect「〜かどうか疑わしい」という意味ではありません。「おそらく〜に間違いない」の意味です。

I suspect she knows him.

彼女なら彼を知っていることはほぼ間違いない。

つまり、”suspect”を使っているということは名取宏氏の読みとは逆に、「おそらくMCSに間違いない」の意味なのです。

基本単語レベルの間違いということですね。

そもそも、”claim”や”suspect”は、医療において主訴や症状を記載したり、臨床推論したりする際に普通に使われる単語です。

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Medical+Claim

https://www.kango-roo.com/word/4396

上のリンクにあるように”suspect”は「〜病であるだろう」の意味でカルテで使われる基本語であり、「〜病」を支持してないなんてことはないのです。

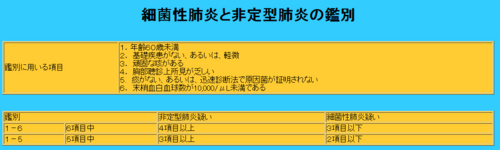

たとえばこちらは細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別表ですが、「非定型肺炎疑い」「細菌性肺炎疑い」というのはそれぞれ「非定型肺炎であると判断する」「細菌性肺炎であると判断する」という意味であって、否定で読んでしまったら大惨事です。

http://www.osaka-med.ac.jp/deps/in1/res/memo/infection/cap/Cap2005JRS/AtypicalTable.html

英語でも同じですね。WHOのこちらの文書には”Antibiotic treatment for suspected pneumonia”とありますが、WHOはpneumonia(肺炎)を否定しているからsuspectedを使っているのでしょうか? んなわけはないですね。これは『肺炎疑いに対する抗菌剤治療』のことです。名取宏氏はこれも読めないということになります。

http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/treatment-for-pneumonia/en/

名取宏氏が医師であるなら、”suspect””疑い”をずっと正反対に読んできたというのはなかなかのホラーですね。

つまり

The current consensus is that in cases of claimed or suspected MCS, complaints should not be dismissed as psychogenic, and a thorough workup is essential.

という文は

MCSとの主訴がある、あるいはMCSである可能性が高い場合、それらの主張を精神的なものとして却下するべきでなく、包括的な検査をすることが不可欠である、というのが現在のコンセンサスである。

であって、MCSを認めたうえで、むしろ安易に心因性とすべきではないと勧告しているのです。

その後

https://twitter.com/NATROM/status/845420144482443264

「臨床環境医の連中が『この患者はおそらくMCSに間違いないsuspect』と言っている患者を診たときには、心因性だけじゃなく、アレルギーやら内分泌疾患やらの可能性も考えろよ」ってAMAは言ってんです

https://twitter.com/NATROM/status/978072812098211840

そりゃ、ホメオパシーを使っているような臨床環境医は肯定的意味で「〜病疑いsuspect」という言葉を使うでしょうよ。しかし、アメリカ医師会を初めととするまともな医学者団体は多発性化学物質過敏症の疾患概念について、かつても今でも認めていません。

さて、これらのツイートで、名取宏さんの主張は完全に破綻しました。

もともとはAMAらがMCSを支持していないからsuspectを使った、と言っていたのが、今度は主語が変わって臨床環境医がMCSを支持しているからsuspectを使ったという話になっちゃってます。

NATROMさん大丈夫ですか〜!話が正反対にすり替わってますよ!

主語を『臨床環境医の連中』にするならば、最初に挙げた引用部を始め名取宏氏の論旨はご破算です。一方、AMAを主語と取るなら、誤訳とAMAの肯定的姿勢を認めなくてはなりません。どっちにしても、詰んでいるのです。

まあ地の文ですから、主語はAMAで正しいのは後者でしょうね。やっぱりこの人、中学から英文読解をやり直した方がよさそうです。

この周辺の訳は以下に記してあるのでよかったらお読みください。

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130912/p1

ちなみに、NATROMさんが反論と強弁するのがこちら。

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130907#p1

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20150214#p1

「おいおい、MCSと『主張されている』あるいは『疑われている』症例においては、だろう。そこ大事」。

おいおい、なんと”suspect”についてまた同じ間違いを繰り返しています。大丈夫かこの人。これは『文章を読めていない』『反論になっていない』というのですよ。

どうやら、名取宏さんはガチで”suspect”と”doubt”の違いが理解できないようです。彼がきちんと”suspectの意味と向き合えるようになるまでは、指摘し続けるしかありませんね。

ちなみに理屈を追ってみると、どうやら、過去に否定的だったのに、1994年に急に擁護的になるはずがない、といいたいように読めます。が、いやいや、そこにいたる経緯を知りたければ、当該文書にある参考文献を読むべきなんじゃないですか。

たとえば報告書の

MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITY (MCS)For the health professional:の項で引用されている文献、

Miller, Claudia S. "Chemical Sensitivity: History and Phenomenology". Conference on Low Level Exposure to Chemicals and Neurobiologic Sensitivity, Agency for Toxic Substances and Diseases Registry, Baltimore, MD, April 6-7, 1994.

*1

には1994年時点でのMCSに関する流れがよくまとまっています。もちろんこういう報告書は総合的な状況を勘案して書かれるもので、現在でも研究途上のMCSについて、当時状況を一変する画期的な発見があったわけではありません。

しかし、1994年報告書の少し前に、ある非常に示唆的な出来事があったことはきちんと記されています。

上記の1994年の報告書は米国環境保護庁EPAや米国医師会AMAといった複数の組織が合同で書いていますが、そのまさにEPA内部でMCSが発症していたことが、1991年頃に明らかにされたのです。

該当箇所を引用して一部訳してみましょう。

皮肉にも、数年前にEPA(Environmental Protection Agency:米国環境保護庁)は27000平方ヤードの新たなカーペット、塗装、改装スペースをワシントンDCのWaterside Mall本部に設え、MCSについて直接に学ぶ、ありがたくない機会を得ることとなった。改装後に約二百名の職員がシックハウス症候群を発症、さらにそのう ち数十名がMCSを発症したのだ。これらの職員は、改装前には何の問題もなかったたばこの煙、臭い、エンジン排気やその他の微量の曝露に耐えられなくなったと訴えた。*2何名かはもはや働き 続けられないと辞職した。何名かは職務を変えるか、新たな職務を得て在宅勤務となった。何名かは、EPA が提供するカーペット、消毒剤、芳香剤などを排除し、窓を開けて換気できる特別性のオフィスに移動した。

さて、これらの職員たちは、臨床環境医による謎の暗示によってMCSを発症したのでしょうか? もちろんEPAはそうは考えなかったわけです。

ここより、EPAはMCSに関するNAS( National Academy of Sciences:米国科学アカデミー)の会議への出資を行い、またEPA自身によるMCS研究にも乗り出すこととなります。

これらは1992年頃には進行中の事態だったでしょうから、たとえば1992年のAMAの文書にはまだ盛り込むことはできなかったのでしょう。

こういった経緯を踏まえた上で1994年の報告書を読めば、なぜEPAらがMCSや臨床環境医を否定できなくなったのかは、もはや明らかでしょう。

もちろん数十名のEPAの職員がMCSを発症したからと言って、その機序が一気に解明されるわけではありません。しかし、人生や生命を大きく左右する重篤な症状の患者を次々に目の当たりにした時、機序が明らかになるまでなにもしない、というわけにはいきません。

たとえば現在問題となっている子宮頸がんワクチン副反応について考えてみましょう。*3

副反応の機序については、いくつか示唆される報告はあるものの、まだまだ全容はわからない。新たな病気には治療法のエビデンスも当然ない。ではわかるまで放置する? 機序がわからないなら心因性にしてしまえばOK?

いいえ。人間の病気の解明というのは数十年、あるいはそれ以上かかっても不思議のないプロセスです。水俣病ですら、その機序はまだはっきりとはわかっていません。

そんな中で、もちろん、患者との信頼関係協力関係の中で慎重にですが、可能な範囲で症状を緩和する対処法を手探りででも進んでいかなくてはならない。それが医療というものです。名取宏氏はどうやらそこがまるでわかっていないようです。

EPAは身をもってそれを体験し、MCSの存在と複雑さや、臨床環境医も含めた多様な視点による取り組みの重要性に気づいたということでしょう。

さて名取宏さん、これで1994年の報告書が文章としても、歴史的経緯からも、MCSや臨床環境医を否定したり排除はしていないことがお分かりになったかと思います。

あなたが良心ある医師であるならば、2002年以来、もう12年以上も患者さん方を苦しめ続けている誤った言説について、誠意ある対応をなさったほうがよいのではないでしょうか?

参考:

ちなみに氏は英国の、またぞろ1994年の文献を持ち出してきています。何度もいいますが、もう少し新しい知見を追いましょうね。たとえば英国なら2000年にイギリス・アレルギー環境栄養医学協会(BSAENM)が報告書を出しています。

Multiple Chemical Sensitivity: Recognition and Management. A document on the health effects of everyday chemical exposures and their implications

http://www.bsem.org.uk/uploads/BSEM%20MCS%20Report.pdf

EXECUTIVE SUMMARYの4を見てみましょう。

The genuine nature of MCS has been recognized by officially commissioned reports from independent scientists in the USA and the UK, who have concluded that it is a valid diagnosis and a sometimes disabling condition, although all have stressed the need for further research.

MCSの本物の性質は、米国と英国とでそれぞれ独立した科学者らによる公式な報告書において認識されており、MCSが有効な診断であり、時に重篤な疾患であると結論しているが、すべてにおいてさらなる研究が必要だと強調されている。

そういうことですね。

放射性PM2.5としての原発フォールアウト(セシウムボール)を考える

さて原発事故後の鼻血現象に関して、フォールアウトの影響を考える際、私は以前より鼻粘膜の炎症の可能性を指摘してきましたが、

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20110906/p1

その後フォールアウト内容物にサイズ的にPM10~PM2.5(particulate matter, 粒径10μm以下〜2.5μm以下の微粒子)に相当する不溶性・放射性のセシウム(等)粒子が含まれていることが明らかになり、粘膜における動態をより詳しく考えることができるようになりました。現在セシウムボールと呼ばれているようです。

Emission of spherical cesium-bearing particles from an early stage of the Fukushima nuclear accident(http://www.nature.com/srep/2013/130830/srep02554/full/srep02554.html)

東電原発事故によって放出されたセシウムホットパーティクル(http://blogs.yahoo.co.jp/satsuki_327/40880543.html)

先日も小線源放射線治療の専門家である西尾正道医師らがその重要性を指摘していたようですが、これによって原発フォールアウトは放射性PM2.5と捉えることができ、生物学的な影響を考える際には、γ線や水溶性線源とは異なるその動態を考慮することが必要不可欠になります。

今回は放射性PMであるフォールアウト粒子の生物学的な動態を、類似のケースをもとに考えてみます。

が、まずその前に、なぜ放射性物質の生物学的な動態がそれほど重要なのか、について簡単に説明してみましょう。

皆さんは、放射線や放射性物質の被曝による炎症で組織がダメージを受ける場合、そのダメージは放射線のエネルギー(あるいはそれ由来の活性酸素)による組織破壊だと思っていませんか?

これはごく部分的にはいえるものの、被曝による炎症という現象全体を正しくとらえているとは到底言えない理解なのです。

被曝と生物学的影響の関係

では実際にはなにが起こっているのか。

http://finance.yahoo.com/news/sngx-soligenix-sgx942-good-candidate-160000772.html

より図を引用します。

これは放射線治療または化学療法の際に副作用として粘膜炎が起きる仕組みをあらわしたものです。

上の部分に、左端のノーマルな状態から、被曝を受けて変化していく様子が右向きに描かれています。見て分かるように、左から二番目、つまりRadiationを受けた時点では、組織の損傷はほとんどありません。この段階はInitiation、つまり炎症のトリガー部分にすぎないわけです。もちろんdamageはありますが、それは組織損傷の「本番」ではないのです。

しかし、これによってInnate responseつまり自然免疫系にシグナルが入ります。自然免疫系とは、いわゆる獲得免疫の前に働くもっとも基本的な免疫システムで、マクロファージや好中球といった免疫細胞が主役を担います。これらは特異的抗体を出すわけではなく、異物の侵入を示すようなシグナルを受け取ればそこに集合し、自分の組織ごと攻撃するのです。

これがAmplification「増幅」です。これによって集合した好中球やマクロファージが組織ごと攻撃を開始し、「粘膜炎」「潰瘍」といった炎症による明らかな損傷が生じるわけです。これによってバリアが破壊され、外部の雑菌等が侵入することでさらに炎症が悪化することもあります。これらのプロセスで異物や死細胞を除去できれば、炎症はやがて沈静化、組織再生に向かいます。

このように、被曝による炎症において、その損傷の大部分は自然免疫系の攻撃によるものなのです。

すなわち、生物学的な動態や条件が異なれば、被曝による影響も当然異なってくるわけですね。生物学的影響を考えるには生物学的動態の反映が不可欠なのは、このためです。*1

粘膜上の不溶性微粒子の動態

では、フォールアウトが不溶性の粒子であることは、γ線被曝や水溶性線源と比較して、生物学的にどのように異なるのでしょうか。放射性ではないものの、PM10やPM2.5の成分のひとつでもあり、フォールアウトの成分にも含まれるシリコン(ケイ素, Si)の微粒子についてみてみましょう。

シリコンはシリカ(二酸化ケイ素)の形で、日常的にもたくさんの製品に使用されており、化学的にも安定、そもそも人体にもある程度含まれている成分で、毒性はほとんどないと考えられてきました。

しかし、これがPM10~PM2.5といった不溶性の微粒子になった場合、吸引すると肺に慢性、場合によっては急性の炎症を生じ、典型的には珪肺と呼ばれる症状をきたすことがわかっています。

なぜ不溶性微粒子になると生物学的動態や影響が変わるのか?それは以下のように考えられています。

Reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) generation by silica in inflammation and fibrosis

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584903001497

より図を引用します。

不溶性の微粒子が粘膜に付着すると、粘膜上のマクロファージ(肺粘膜にも、鼻粘膜にもマクロファージはいます。その他にも好中球、樹状細胞らが粘膜上の自然免疫を担っています)がこれを貪食し、異物として分解しようとします。この際、マクロファージは細胞内で粒子を分解しようとすると同時に、周囲に炎症性のサイトカインや、他の免疫細胞を誘引するケモカイン、蛋白質を分解するプロテアーゼや活性酸素などを放出し、炎症反応を拡大していきます。

しかし、こういった不溶性の粒子は分解できません。この場合、炎症反応は止めることができずに継続し、たとえ貪食したマクロファージが死んだとしても、誘引した別の細胞が貪食して炎症反応は続いていきます。この反応が大きければ組織の損傷は大きく危険な急性の症状になりますが、比較的弱い炎症も継続することで肺の組織を徐々に破壊して「線維化」し、本来の機能を失わせていきます。

また、シリカ自体の影響も複数の可能性があるようですが、一つのメカニズムとして、2価鉄をトラップすることでヒドロキシラジカルを生じ、マクロファージの炎症反応を促進していると考えられています。

さらに、吸引した肺粘膜の不溶性粒子は、貪食細胞によってリンパ組織にも移動することがわかっています。リンパ管はやがて静脈に合流しますので、結局は全身に移動可能ということになるわけです。

Histopathological Changes in Enlarged Thoracic Lymph Nodes during the Development of Silicosis in Rats(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9717672)

また詳細な機序は不明ですが、シリカ微粒子によって活性化したマクロファージによって自己免疫が引き起こされる可能性も示唆されています。

Occupational exposures and autoimmune diseases. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11811933)

放射性PMとしての原発フォールアウトも、不溶性微粒子として、基本的な動態はこれと同様なものが想定されます。放射性であることで活性酸素の生成を通じて、さらに強い炎症促進能を持つ可能性が高いでしょう。

これらの機序と合わせて、環境中PMの増加が鼻血の頻度を増加させること自体はすでに報告があるため、双葉町の疫学的な結果と合わせても、フォールアウトによる鼻血増加の可能性を否定するのは無理筋というものです。

Airborne environmental pollutant concentration and hospital epistaxis presentation (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15533154)

いわゆる「美味しんぼ問題」の基礎資料となるべき疫学調査の存在について(http://bylines.news.yahoo.co.jp/kawasakikenichiro/20140520-00035486/)

ただ、以前も述べたように、鼻粘膜の炎症による鼻血そのものは、命に関わるような深刻なものとは考えにくいといえます。鼻血とともに粒子が出てしまうなら、なおさらです。

しかし問題は、そういった放射性PMにさらされているということにあるのです。

放射性PMの与えうる健康影響

先に述べたように、被曝の生物学的影響において、被曝に対する生物側の反応はもっとも主要な要素です。ところが、ICRPに代表される被曝影響のモデルは、不溶性粒子やマクロファージに関するこのような知見に追いついておらず、その動態を反映できていません。不溶性粒子は吸収されないか、いずれ排出されるので問題なし、としているわけです。「想定外」というやつですね。

当たり前ですが、生物学的な動態を反映していないモデルでは、その動態に関する生物学的影響を考えることはできません。

したがって、放射性PMによる生物学的影響については、PMに関する環境医学の知見を参考にしながら、実際の健康影響をつぶさに見て対処することが必要になります。

従来のモデルでは説明できない、関係ないと思われているような症状も、こういった動態を考慮すれば生じうるかもしれないのです。

たとえばウクライナでは、「低線量」であっても、セシウム137汚染の度合いに応じて子どもの肺気量の減少や気道閉塞が報告されています。

137Cesium Exposure and Spirometry Measures in Ukrainian Children Affected by the Chernobyl Nuclear Incident (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866691/)

こういった影響は特に放射性PMの関与が疑われるものでしょう。

その他にも低線量域での白血球の減少*2や、ウクライナ政府の報告書にあるような種々の症状は従来のモデルでは「考えにくい」のでしょうが、モデルの不十分さを逆手にとって「ありえない」かのような姿勢をとるのは医学としても科学としても本末転倒といえるでしょう。

Exposure from the Chernobyl accident had adverse effects on erythrocytes, leukocytes, and, platelets in children in the Narodichesky region, Ukraine: A 6-year follow-up study (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2459146/)

ウクライナ政府報告書(第3章、第4章)の日本語訳(http://blogs.shiminkagaku.org/shiminkagaku/2013/04/34-1.html)

国連人権理事会がすでに勧告しているように、基本的な血液検査は当然として、このような想定しうるあらゆる健康影響に関して、低線量地域であっても希望すれば十分な健診を受けることができる体制を整えるべきであり、またフォールアウトや土壌汚染レベルとの関連も精査されるべきだといえるでしょう。

鼻血問題は、放射性PMという原発フォールアウトの性質と、従来の被曝モデルの限界、そして健康影響の精査の必要性をあぶり出してくれたといえます。

参考:

その後「NHKサイエンスゼロ シリーズ 原発事故(13)謎の放射性粒子を追え!」で取り上げられ、「セシウムボール」という呼称になったようです。上記のような生物学的動態についてもきちんと考えていくことが必要ですね。

http://togetter.com/li/760376

PMの動態に関する現在の知見はこちらにある程度まとまっています。

微小粒子状物質健康影響評価検討会報告書

http://www.env.go.jp/council/former2013/07air/y070-24/mat01.pdf

7.1.3.2. 体内動態

呼吸器系に一旦、沈着した粒子は呼吸器系がもつ種々の機構により移行、除去される。鼻汁、粘液線毛輸送、咳、くしゃみ、肺胞マクロファージ等による貪食と貪食後の移動、嚥下、痰、上皮細胞による飲作用、間質への浸透、血流中への移行、リンパ系への移行等の機構がある。また、粒子の物理・化学的性状(溶解性、形状、粒径等)や生物学的特性(タンパク等との結合、細胞内での動態等)も動態には影響を与える。

セシウム・パーティクルに関するその後の情報

福島第一のセシウム、コンクリと反応か

http://megalodon.jp/2016-0627-1120-20/www.asahi.com/articles/ASJ6V35H4J6VULBJ001.html

セシウム89%はガラス粒子 原発事故で東京への降下物分析

http://megalodon.jp/2016-0628-0043-56/www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016062701001576.html

Radioactive cesium fallout on Tokyo from Fukushima concentrated in glass microparticles

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-06/gc-rcf062316.php

*1:こちらのような評価http://preudhomme.blog108.fc2.com/blog-entry-249.htmlが生物学的に無意味なのもこれでわかりますね。

*2:好中球の減少は造血系の障害だけが原因ではなく、自己免疫によって生じることもある

子宮頸がんワクチン副反応と、アジュバントによるマクロファージ性筋膜炎について

さて、先日の1月20日、子宮頸がんワクチンの副作用に関して以下のような厚労省の見解が発表されました。

接種後に長引く痛みやしびれなどが報告されている子宮頸がんワクチンについて、厚生労働省の専門部会は20日、副作用の原因や治療法を論議、接種時の痛みをきっかけに、緊張や不安などの心理的要因や生活環境などの社会的要因が、身体の症状として現れたとの見解で一致した。

【共同通信】

これに対して全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会は

「多様な症状に苦しむ被害者の病態と被害実態を正しく把握し検討したものとは到底受け止められません」http://shikyuukeigan.fem.jp/2014/01/120.html

のように抗議声明を出しており、また日本消費者連盟も

「そもそもワクチンの副作用ではないかとの疑念を意図的に排除し、副作用かどうか真摯に検討しようとする姿勢が全く感じられない」http://vpoint.jp/education/11042.html

と強く批判しています。

「マクロファージ性筋膜炎(MMF)」の症状と酷似?

ここで特に注目すべきは、実際に30名以上の副作用患者を診察した国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科の佐々木征行医師の見解です。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000033872.pdf

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20131028164258980

佐々木氏は資料においてさまざまな可能性を検討していますが、特に

水酸化アルミニウムを含むA型・B型肝炎ワクチンによって起きる可能性がある「マクロファージ性筋膜炎(MMF)」の症状と酷似している

との見解を述べています。

水酸化アルミニウムはグラクソ・スミスクライン社の子宮頸がんワクチン、サーバリックス薬液に「アジュバント」つまり免疫反応を高めるための物質として添加されています。また配合は違いますが、メルク社の子宮頸がんワクチン、ガーダシルにもやはり含まれています。

ワクチン添付文書

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002c06s-att/2r9852000002c0e2.pdf

この「アジュバント」、実は検討部会でも、信州大学医学部内科学第三講座の池田修一参考人によって言及されています。

池田参考人 ええ。だから、アジュバント関連関節炎とかワクチン接種後関節炎としてはかなり重篤なものが出ているのだなというふうに拝見しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000014833.html

ところが検討部会の委員らは、アジュバントの影響についてこれっきり完全に沈黙してしまいます。検討部会では薬液の影響ではないとしているようですが、アジュバントは明らかにワクチンの「薬液」です。

「マクロファージ性筋膜炎(MMF)」とはなにか?

では、佐々木氏の指摘した「マクロファージ筋膜炎」とは、どういう症状なのでしょうか。

この症状は英語ではMacrophagic myofasciitis(MMF)と呼ばれています。公式に報告されたのは比較的最近で、1993年にフランスで見つかったのが最初だといわれています。全身または四肢の筋痛、関節痛、発熱、強い疲労感などが特徴的な症状として知られています。生検の結果、筋膜にマクロファージそれに随伴してリンパ球が集積していることがわかり、このように呼ばれるようになりましたが、近年では運動遅滞、成長障害、認知障害、筋緊張低下症など、中枢神経系への影響も報告されています。

Pediatric macrophagic myofasciitis associated with motor delay.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16866298

Long-term follow-up of cognitive dysfunction in patients with aluminum hydroxide-induced macrophagic myofasciitis (MMF)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22099155

マクロファージはいわゆる白血球のひとつで、貪食細胞とも呼ばれます。体に病原体が侵入した際に真っ先にかけつけ、病原体を食べてしまう細胞です。その意味では体を防御する細胞なのですが、近年ではその攻撃能力が自分に向いてしまう場合があることがわかっています。

たとえば脂肪組織、肝臓、膵臓などに侵入して炎症を起こすと、メタボリック・シンドロームや糖尿病になってしまいます。血管内壁を攻撃して動脈硬化を起こしたり、脳に侵入して神経疾患を起こすこともあります。同様に、MMFでは筋膜に侵入して悪さをしている、ということですね。いわゆる諸刃の剣、というやつです。

ではここからは、アジュバントとマクロファージ性筋膜炎の関係を明らかにした論文

Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle

Gherardi, et al (2001)

http://brain.oxfordjournals.org/content/124/9/1821.full

をもとに概説しましょう。図や写真は、すべてこちらの論文からの引用になります。

さてこの論文の著者らは、原因不明のMMFの実態を探るべく、1997年から1999年のフランスにおけるMMF患者の調査を始めます。

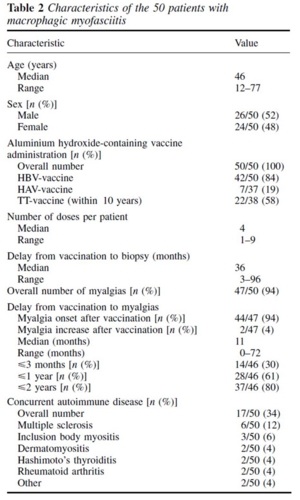

そこで、ワクチン接種の情報が得られた患者50人について検討すると、全員が水酸化アルミニウムのアジュバントを使ったワクチン接種を受けていることがわかりました。年齢は12歳から77歳まで、接種から生検までの期間は3か月から96か月まで。いずれも非常に広範にわたります。

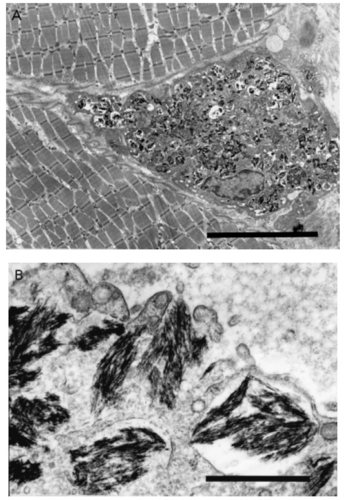

組織の様子は以下のように、やはり筋膜にマクロファージおよびリンパ球が集積していることがわかります。

Aはヘマトキシリン・エオジンという色素での染色。筋外膜(下部の赤いところ)の上に、ぎっしりとマクロファージとリンパ球が浸潤してることがわかります(淡いピンクに青っぽい粒)。BはマクロファージのマーカーCD68で染色(赤)、CはT細胞のマーカーCD3での染色(赤)です。

さらに電子顕微鏡で、組織を詳細にみてみます。それが以下のモノクロの図。

Aでは上下の筋膜の間にごちゃごちゃとマクロファージらが入り込んでいる様子がよりくっきりわかりますが、もっと目を凝らすと、奇妙な構造が見えてきます。それがBで、浸潤したマクロファージの中になにやら黒いカタマリが散見されます。この構造はMMFの患者さんでは調べた40人中40人見つかりましたが、皮膚筋炎および筋ジストロフィーの患者さん80人ではゼロでした。

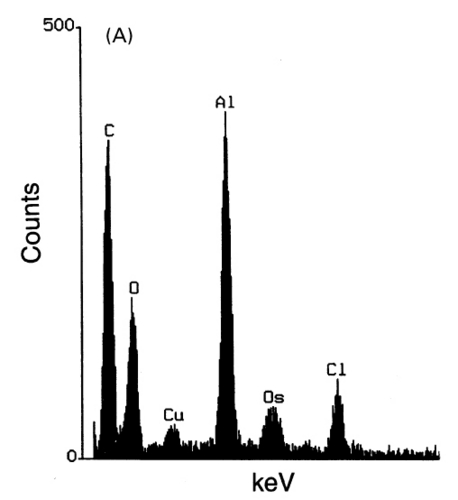

著者らはここに、ワクチンに使用したアルミニウムとの関連を疑います。

そこで、組織の浸潤マクロファージをX線成分解析にかけます。するとドンピシャ。

Alの高いピークがみえます。やはりマクロファージにはアルミニウムが蓄積していたのです。

核反応解析で組織でみても一目瞭然、

筋細胞の周辺のマクロファージ領域のみ、Al、アルミニウムの集積が認められます。一番下のはP、リンの分布で、これは当然ながら全体にみられます。

マクロファージは血中の鉄をとりこんで蓄積する性質がありますが、同様に他の金属も集積する場合があります。しかしそれがどういう影響を及ぼすのかは、まだよくわかっていないのです。

またこの時、筋肉や血清のアルミニウム濃度を測定してみると…

MMF患者の筋肉ではアルミニウム濃度が大きく上昇していますが、血清では通常値と変化ありません。したがって、血清の測定ではMMFかどうかの判断はできないということになります。

ここまでで、MMFの患者さんでは筋膜にマクロファージが集積しており、そのマクロファージはアルミニウムを蓄積していることが明らかになりました。

じゃあワクチンアジュバントの水酸化アルミニウムでこんなことが起こるの?となるのですが、人体実験するわけにもいきませんので、ラットで実験してみます。

水酸化アルミニウムアジュバントを含んだHBV(B型肝炎)ワクチンをラットに打つと…

やはりヒトと非常によく似た形で、筋膜へのマクロファージの集積が起こりました。

これらのことから、ワクチンアジュバントの水酸化アルミニウムはマクロファージ性筋膜炎MMFを引き起こし得る、といえるわけです。

くりかえしますが、サーバリックスおよびガーダシルのアジュバントには、水酸化アルミニウムが含有されています。

子宮頸がんワクチン副作用がMMFだけで説明できるかはともかく、この状況でアジュバントの影響を無視するのは、どうみても科学的態度とはいえません。

検討部会は「心身の反応」なる不明確な主張をしているようですが、それこそなんの根拠も示されていません。

佐々木、池田両医師の主張のように、アジュバントおよび水酸化アルミニウムの影響をただちに検討、調査するのが、検討部会のとるべき方向であり、患者の救済および薬害の防止における科学的社会的姿勢だと断言できるでしょう。

追記:

以下のように部会資料においてアルミニウムについて触れている部分があります。が、上記の知見からアルミニウムの影響を除外できないことがわかります。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000035213.pdf

1.発症時期は症例によって様々であり、発症後の症状の経過にも一定の傾向がない。

2.子宮頸がん予防ワクチンにはアジュバントとしてアルミニウムが含まれる。しかし、専門家によれば、動物実験の結果からワクチンの筋注による血清中のアルミニウム濃度の増加はわずかであると推定されこと、アルミニウムは急速に体内から排出されることから、アルミニウム中毒によるものとは考えにくいとされた。

3.サーバリックスにはアルミニウム以外のアジュバントが含まれるが、サーバリックスに有意に報告頻度の高い副反応は検出されていない。

反論:

1.→上記論文にあるように、症状の分布はワクチン接種後から非常に長い期間(3〜96か月)にわたる。またMMFだけでなく複数の自己免疫疾患なども報告されている。

2.→上記論文より、血清中のアルミニウムではMMFかどうかの判断はできないことがわかる。筋組織またはマクロファージにおける蓄積を確認する必要がある。また筋膜のマクロファージにおけるアルミニウムの蓄積に関しては通常の代謝経路では判断できない。

3.→上記のように、アルミニウム関与の可能性は排除できていない。ガーダシルと比較しても、ガーダシルにもアルミニウムが含有されており、やはりアルミニウムの関与を排除できない。

ちなみに薬害オンブズパースンにより、グラクソ・スミスクラインの論文に対して以下のような疑義が提出されているようです。

「子宮頸がんワクチン」(HPVワクチン)の費用対効果に関する見解

http://www.yakugai.gr.jp/topics/topic.php?id=853

また、ケースレポートではありますが、免疫吸着療法(血中の自己抗体を除去する手法)によてHPVワクチン接種後のacute cerebellar ataxia (ACA) が寛解した例が報告されています。

https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0033-1333873

HPVワクチンのエビデンスと費用対効果、副反応に関する疑義についてはこちらが詳しいです。

Tomljenovic & Shawの論文「ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン政策とエビデンスに基づく医療−両者は相容れないのか?」

http://tip-online.org/index.php/news/70-news20131108

参考:

予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035220.html

委員名簿

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000035212.pdf

東京新聞

子宮頸がんワクチン中止訴え、都内で国際シンポ 「アルミが副作用原因」専門家指摘

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014022602000121.html

原発批判の原点を読もう・武谷三男編「原子力発電」

1976年の刊行ながら、現在にいたる原発の問題点をほぼ網羅している名著。

福島原発事故に対しての科学的考察に関しては昨年に出た牧野淳一郎氏の

原発事故と科学的方法 (岩波科学ライブラリー)

がマストですが、その牧野氏も文中で挙げ、問題意識の原点ともなったといえそうなのが武谷三男編「原子力発電」

- 作者: 武谷三男

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1976/02/20

- メディア: 新書

- 購入: 2人 クリック: 18回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

序章において、いわゆる原水爆時代の発想から原子力を推進しようとする日本の政治と、これに便乗しようとする学術界、その歴史的経緯と批判が展開されます。

本書の本編は原発に関する技術的科学的な議論で、それは牧野氏の洞察の基礎となった重要な部分なのですが、冒頭のこの歴史部分もそれに劣らずじつに興味深いのです。

日本学術会議の発足は1949年。おりしも同年、ソ連が原爆実験に成功し、米の独占体制が崩れます。核開発競争時代の幕開けです。

1950年には朝鮮戦争が勃発。1951年にはオスロのオランダ・ノルウェー合同原子力研究所の天然ウラン重水型研究炉が完成し、運転を開始します。

これらを受け、1952年、『科学』誌上にて原子物理学者の菊池正士氏が原子炉推進論を展開。さらに、日本学術会議の茅誠司氏と伏見康治氏が秘密裏に原子力計画を進めていることが発覚し、武谷氏らの科学者が反発。以下、経緯を引用します。

これは政府部内に原子力のための委員会をつくり、それによって研究費をとろうという計画で、政府、自由党の政治家と連絡があるらしいということであった p10

伏見氏の「原子力機関社説」、すなわち最初から政府部内に原子力委員会をつくると予算がうんと出て、これが機関車になって科学予算が増えるという見解を批判した p13

第一に原子力研究は桁ちがいの予算と多数の専門家を動員するので、政府の研究統制を助長する危険がある、第二に自由な研究、他部門の研究を圧迫する危険、第三に秘密の問題をひきおこし、自由な討論をはばむ p13

昭和二十九年(一九五四年)度原子炉予算二億三〇〇〇万円が突如として改進党中曽根康弘氏を中心に提出され、直ちに衆議院を通過した。中曽根氏は茅氏に「学者がぐずぐずしているから、札束で頬をひっぱたくのだ」といったと伝えられた p13

このように、日本学術会議は発足当時より、原子力行政・業界と密接な関係を持っていたことがわかります。

実際、日本学術会議は2011年震災後の7月11日、「放射線を正しく恐れる」と題した緊急講演会を開催していますが、

http://www.scj.go.jp/ja/event/houkoku/110701houkoku.html

司会は、例の唐木英明氏。日本学術会議副会長でありながら、以下にあるように、事故後にICRPの現存被ばく状況の考え方を「閾値あり」であるかのような誤った情報を拡散し、また住民参加や情報公開の原則を歪曲し続けている人物です。

http://www.foocom.net/column/karaki/4274/

さらには、高線量被曝の直前にあらかじめ低線量被曝させておくと一時的に耐性が増す可能性があるという、実験室でのごく限定的な現象であるホルミシス効果を事故被曝の文脈で持ち出すという、ありえないひどさを誇る山岡聖典氏にまで講演させています。

まさに学術会議主導で原子力業界に「寄り添い」、誤った認識を広報してしまった典型例といえるでしょう。

もちろん、ICRPもWHOも閾値説はとっておらず、閾値を実証した科学的根拠もありません。100mSv以下はわからない、というのもウソであって、古くはoxford survey、近年ではCTscanおよび自然放射線に関する大規模調査で4~10mSvからのリスクが報告されています。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2009418/

http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2360

http://www.nature.com/leu/journal/v27/n1/full/leu2012151a.html

個人で勝手に信じるのは自由でしょうが、公的な被曝対策において閾値を持ち出すのは明確なまちがいといえるでしょう。

さてホルミシスは論外として、100mSv以下は大丈夫とか影響ないとか確認できないとかいう「閾値あり」な人たちは唐木氏だけではありません。

第3回「放射線の健康影響に関する専門家意見交換会」の討論でも津田敏秀氏や高辻俊宏氏によって批判されたように、

http://www.ustream.tv/recorded/41936844

「専門家と称する方で、100 mSv以下では癌が出ない、という風なことが言いたげなことを堂々と述べてらっしゃる方」は少なくないのです。

代表的なところでは放医研の「放射線被ばくの早見図」。現在は寄せられた批判により改定されていますが、もともとは100mSvの赤線以下において「がんの過剰発生がみられない」と明らかなまちがいを記述。

http://www.nirs.go.jp/information/event/report/2013/0729.shtml

http://www.nirs.go.jp/data/pdf/hayamizu/j/20130502.pdf

現在は「がん死亡のリスクが線量とともに徐々に増えることが明らかになっている」とされていますが、相変わらず100mSvに赤線を引き、その上に矢印を置くという姑息さを発揮しています。

これに続いたのかはわかりませんが、ざっと検索したところ、たとえば以下のような方々が事故後に『100mSv論』を展開していたようです。

『100mSv』山下俊一、長瀧重信、丹羽太貫、中川恵一、田中俊一、中村仁信、石川迪夫、菊池誠、水野義之、浅井文和、岡崎明子、斗ヶ沢秀俊、伴信彦、早野龍五(Forbesなどを広報)、鈴木寛、文部科学省、日本小児科学会、日本産科婦人科学会 『もっとひどい年100mSv』野尻美保子、石井孝明、ダニエルカール、島田義也、松田尚樹、大前研一、松永和紀(後に「年」を削除)、衣笠達也、浅沼徳子、宇野賀津子 『おまけ月100mSv』野尻抱介(敬称略)

たぶんまだまだおられるんじゃないでしょうか。

興味深いことに、こういう論法は1954年ビキニ水爆実験による第五福竜丸被曝事件*1の際に、すでに使われているのです。

米国側は原子力委員でノーベル賞科学者リビー博士が放射能の許容量をたてにとって、原水爆の降灰は許容量以下であるから無害であると主張した p14

それに対して武谷氏は

許容量とはそれ以下で無害な量というのでなくて、その個人の健康にとって、それを受けない場合もっと悪いことになるときに、止むをえず受けることを認める量であり、人権に基づく社会的概念であることを明らかにして闘った p15

と述べています。実にまっとうですね。

ちなみに同じ頃、輸入米に黄変米が見つかりその有害性が指摘されましたが、政府は科学的に明らかでない、という論法によって多くの反対を押し切り配給を強行。その後高い毒性が明らかになり、配給を断念することになります*2。

何度でも同じことを繰り返す、というわけです。

ここから廃棄物処理の困難、原子炉の構造とその技術的弱点、事故が起こりうるメカニズム、放射線被曝の晩発性障害の問題、核燃料サイクルの非現実性など、ことごとく現在の大問題を予見し論じています。

原子力産業における社会的な問題に対する見識もじつに鋭く、現規制委員長に爪の垢を煎じて飲んでいただきたいといわざるをえません。

引用したいところが多すぎて困るのですが、何点かハイライトをば。

原子力発電の利益にあずかる一部の人々が、被害を弱い人々に押しつけておきながら、公共の名を利用して社会全体として利害のバランスが成立すると主張している p84

自然放射線の存在は私達のコントロールできぬものであるが、それと比較して人口放射線の許容レベルを論じようという話が横行している p85

日本の原子力は他の産業と同じように、大企業は下請けに注文し、下請けはその下請けにもっていって、最後の現場は労働条件の劣悪な臨時工におしつけられる p158

政府や業界に都合のよい科学者、技術者だけが委員会などに採用され、かれらの見通しは常に間違ってきた。正しい見通しをもってこれまでのやり方を批判してきた人々は外されたままである p202

地元住民がその生活圏に原子力発電所をうけ入れるかどうか、一人一人の判断に必要な材料は、当然、提供されなければならない。抽象的に絶対安全・完全無害の宣伝をくり返し、具体的には商業秘密の名のもとに事実をひたかくしにする態度では話にもならない p202

原子力発電の当事者、とくに電力会社などからは、むりしてでも原子力発電をしなければ、カラー・テレビが見れなくなるとか、ロウソクの生活にもどらなければならなくなるとかいう宣伝が流されているが、これは電力消費の実績からみて、全く事実を歪めた脅迫というほかない p203

基本的に、「公開」「民主」「自主」の三原則を忠実にまもる以外に、日本の原子力の将来はなく、住民に納得される道もありえないのである p204

まったくもってその通り、としかいいようがありません。

ここまで指摘されておきながら、なにひとつ対応できていなかった原子力業界。また、これほど的確な批判をされておきながら、まったく生かせなった日本の学術界とは、なんなのでしょうか。

そういうことを、原点に戻って考えさせられる一冊といえましょう。

NATROM氏はどこで道をあやまったのか〜AMA1994をちゃんと読もう〜

承前。

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130718/p1

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130907#p1

http://d.hatena.ne.jp/NATROM/20130829#p1

まずひとついえることは、NATROM氏はAMAに準拠したいならばまずは文章を文章としてちゃんと読むことですね。

部分的に切り取って勝手に解釈を広げていくから誤解に誤解を重ねてしまうのです。

前回も書いたように、1994年時点でのAMA報告書も、きちんと読めば化学物質過敏症を否定などしていません。部分的な見解を拡大解釈していけば、氏のようにどんどんおかしな方向に走ってしまいます。

というわけで、再度、AMA1994年報告書の該当部分を訳しておきました。まちがい等ございましたら、コメントにてご指摘くださいませ。

まずは、以下の文章をお読みください。

AMA等による”Indoor Air Pollution”のQuestions That May Be Askedより、MCS関連の部分です。

問われるであろう質問

室内の空気汚染は様々な議論のある主題である。室内空気の性質は現在進行中の問題だ。この領域に関する、たえざる発展に関して情報収集を怠らないことが重要である。以下の質問は医師や他の分野の医療専門家たちに問われるであろう質問群である。

化学物質過敏症(MCS)、あるいはトータルアレルギーとはなにか?

MCSという診断名、化学物質過敏症あるいは環境不耐性ともいわれる診断名は、ますます増えているが、現象の定義は除外診断的でありはっきりとした総体としての発生機序は確定していない。MCSはその診断を受ける患者が増えるにしたがって広く知られるようになり、議論を引き起こした。

MCSという診断がなされる患者は、揮発性の物質を含む物質群への接触あるいは接近の結果、複数のシステムによる不調にみまわれているといわれている。それらの物質には、早くから汚染源として認識されていたもの(たとえばタバコの煙やホルムアルデヒドなど)や、その他の通常では無毒と考えられてきたもの、双方が含まれるようだ。MCSのコンセプトを支持する何名かは、一般に認識されている過敏症のタイプに加え、ある種の関節炎や大腸炎といった慢性疾患もこれによって説明できるかもしれないと考えている。

これらの状態は純粋に精神的なものであると考えている治療家もいる。ある研究では、この診断を受けた患者には、対照群では28%程度である、抑うつや不安障害、身体表現性障害が65%の頻度でみられたと報告している。しかしこれに対しては、過敏症を発症した患者は通常の生活を送ることが困難になるため、それが精神的な不調にもつながるのであろうこと、また神経系の障害からそれらの不調があらわれる可能性があるとの反論がある。

現在では、MCSとの主訴がある、あるいはその可能性が高い場合、それらの主張を精神的なものとして却下するべきでなく、包括的な検査をすることが不可欠である、というのがコンセンサスである。プライマリケアを施す者は、患者に潜在的な生理的問題がないことを確認し、アレルギー医や他の専門家の診断を受けることの意義を考えるべきである。臨床環境医とはだれか?

臨床環境医学は、コンベンショナルな(主流の)専門科としては認識されていないにも関わらず、一般人のみならず医療専門家たちの関心を集めている。臨床環境医、つまりトータルアレルギーあるいはMCSによって被害を受けていると考える患者を治療する医師の団体は、臨床環境医学協会として設立され、現在では米国環境医学アカデミーとして知られている。そのメンバーは他の伝統医学の専門領域から、アレルギー医や内科医を集めてきた。

…お読みいただけたでしょうか?

その上で、ちょっとした国語の論説文の問題になりますが、上記の文章の内容として適切な方を選んでみましょう。

1. 化学物質過敏症は医原病で心因性としてあつかうべきであり、臨床環境医を避けるべきである

2. 化学物資過敏症を医原病や心因性としてあつかうべきではなく、臨床環境医等の診断の意義も認めるべきである

普通に読めば、2であることは明らかでしょう。むしろ、1のような主張に対して、やんわりとたしなめるような文章、といってよいくらいです。

これを1のように勘違いしてしまうのは、たとえばコンベンショナルでない、という部分にのみ固執してしまい、全体の文章を読めていないということでしょうね。

もちろん、http://members.jcom.home.ne.jp/natrom/consensus.htmlでの氏の解釈が見当違いなのはいうまでもありません。

ちなみにある分野がコンベンショナル(主流)な専門科であるかどうかということそれ自体は、化学物質過敏症に関して科学的な結論につながるよう情報ではありません。

たとえば米国ではオステオパシーという分野はコンベンショナルな専門科とされていますが、日本では代替医療です。

http://www.nhs.uk/conditions/Osteopathy/Pages/Introduction.aspx

逆に漢方は日本では保険適用分野ですが、欧米では代替医療です。

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC516460/

米国では化学物質過敏症を主にあつかうのは臨床環境医学とされていますが、デンマークの報告書にあるように、米国以外で化学物質過敏症を治療・研究しているのは必ずしも臨床環境医ではありません。

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/mcs_Danish_EPA.html#2.1%20MCS%E3%80%81%E7%99%BA%E5%B1%95%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

これら分野のとりあつかいは各国のさまざまな社会的政治的事情もからむことがらで、ここから化学物質過敏症がどうであるかという結論が引き出せるようなものではないのです。

そして、AMAがせっかくこのようにたしなめてくれているにもかかわらず、つまみ食いで誤解を重ねに重ねてしまっているのが、現在のNATROM氏です。

くりかえしましょう。

https://twitter.com/NATROM/status/343369547455270912

「化学物質過敏症患者が反応する対象は患者の恣意によって左右されている」というのは、たとえば、「放射能」を不安に思う人が瓦礫焼却に対して「反応」する一方で、瓦礫受け入れに賛成する人には反応しなかったりすることを指します。

https://twitter.com/NATROM/status/344017514835095554

臨床環境医たちが厳しい診断基準を作らなかった理由を、「顧客が減るから」だと私は推測する。連中は患者のことなんて考えてないよ。不安を煽って顧客が増えればそれでよかったのだろう。

https://twitter.com/NATROM/status/344020644603764737

化学物質過敏症は臨床環境医によってつくられた「医原病」だと思う。

https://twitter.com/NATROM/status/343387391605735426

香り付き柔軟剤で調子が悪くなる人がいるのはよくわかる。しかし、「ドアを開けると放射性物質が入ってくるのが感じられる」とか「3m先の野菜の残留農薬に反応する」とかはわからない。柔軟剤で調子が悪くなる人も、一緒にされたくないでしょ?

はたしてAMAはこのような放言を推奨しているでしょうか?

いえ、そのまったく正反対なのですよ。

一部否定的な人たちはいるのでしょうが、そういうところだけ切り取って暴走しているのが、現在のNATROM氏です。

AMAは医療者として、彼よりずっととまともですよ。

これも繰り返しになりますが、AMA1994がいうように、この分野は発展中なのであって、より最新の知見をとりいれたオーストラリア(2010)やデンマーク(2005)の報告書が現時点の資料としてはおススメできるものといえます。

オーストラリア(2010)

http://www.nicnas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/4946/MCS_Final_Report_Nov_2010_PDF.pdf

デンマーク(2005)

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/mcs_Danish_EPA.html

デンマーク報告書和訳の結語を読んでみましょう。

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/mcs_Danish_EPA.html#9.3%20%E5%8B%A7%E5%91%8A

MCSの存在に関する知見について大きな不確実性があり、もっと知らなくてはならないという必要性はあるが、現在の我々の知識によっても、MCSは現実のものであり、ある人々は低濃度の化学物質への曝露に対しても特に過敏であるということが示されている。

日々の化学物質の使用を削減することに一般的に注力することによって、MCSの問題は、子どもや妊婦のような曝露しやすく感受性の高いグループの一般的な保護、そしてそのことによるMCSの新たな発症の防止に寄与することができる。MCSの一般的な認知は、またMCS患者と彼等の問題に対するより良い理解をもたらし、そのことで彼等の日々の生活を少しでも楽にすることに貢献できることが望ましい。

そういうことですね。

オーストラリアも、デンマークも、1994年のAMAですら、その時点での知見を総合した結果として、化学物質過敏症が医原病だの心因性だのといった立場はとっていないのですよ。

現在進行形で誤謬をばらまいているのは、残念ながらNATROM氏ご本人というわけです。

AMA原文はこちら

http://www.epa.gov/iaq/pubs/hpguide.html#faqs

Questions That May Be Asked

The subject of indoor air pollution is not without some controversy. Indoor air quality is an evolving issue; it is important to keep informed about continuing developments in this area. The following questions may be asked of physicians and other health professionals.

What is "multiple chemical sensitivity" or "total allergy"?

The diagnostic label of multiple chemical sensitivity (MCS) -- also referred to as "chemical hypersensitivity" or "environmental illness" -- is being applied increasingly, although definition of the phenomenon is elusive and its pathogenesis as a distinct entity is not confirmed. Multiple chemical sensitivity has become more widely known and increasingly controversial as more patients receive the label.Persons with the diagnostic label of multiple chemical sensitivity are said to suffer multi-system illness as a result of contact with, or proximity to, a spectrum of substances, including airborne agents. These may include both recognized pollutants discussed earlier (such as tobacco smoke, formaldehyde, et al.) and other pollutants ordinarily considered innocuous. Some who espouse the concept of MCS believe that it may explain such chronic conditions as some forms of arthritis and colitis, in addition to generally recognized types of hypersensitivity reactions.

Some practitioners believe that the condition has a purely psychological basis. One study reported a percent incidence of current or past clinical depression, anxiety disorders, or somatoform disorders in subjects with this diagnosis compared with 28 percent in controls. Others, however, counter that the disorder itself may cause such problems, since those affected are no longer able to lead a normal life, or that these conditions stem from effects on the nervous system.

The current consensus is that in cases of claimed or suspected MCS, complaints should not be dismissed as psychogenic, and a thorough workup is essential. Primary care givers should determine that the individual does not have an underlying physiological problem and should consider the value of consultation with allergists and other specialists.

Who are "clinical ecologists"?

"Clinical ecology", while not a recognized conventional medical specialty, has drawn the attention of health care professionals as well as laypersons. The organization of clinical ecologists-physicians who treat individuals believed to be suffering from "total allergy" or "multiple chemical sensitivity" -- was founded as the Society for Clinical Ecology and is now known as the American Academy of Environmental Medicine. Its ranks have attracted allergists and physicians from other traditional medical specialties.

続・NATROM氏はどこで道をあやまったのか〜”allergists and other specialists”とはだれか〜

承前。http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130809/p1

さて、先日のエントリにNATROM氏から、興味深いコメントをいただきました。

NATROM

"thorough workup"の訳は確かにまずかったけど、これが意味するのはアレルギー等の既知の疾患の検査のことです。だから臨床環境医ではな く"allergists and other specialists"にコンサルトしろとあるのです。

(http://b.hatena.ne.jp/entry/d.hatena.ne.jp/sivad/20130809/p1)

おや、claimやsuspectやゴールドスタンダードの件はどうなりました?

ともかく、これは先日の

http://www.epa.gov/iaq/pubs/hpguide.html#faq1

The current consensus is that in cases of claimed or suspected MCS, complaints should not be dismissed as psychogenic, and a thorough workup is essential.

『化学物質過敏症であるとの患者の訴えや、その疑いがある場合には、そういった訴えを精神的なものとして却下するのではなく、包括的な検査をすることが不可欠である、というのが現在のコンセンサスである。』

の後にあるセンテンスのことでしょう。訳してみましょうか。

Primary care givers should determine that the individual does not have an underlying physiological problem and should consider the value of consultation with allergists and other specialists.

『プライマリケア*1にあたる者は、患者に生理学的問題が潜んでいないことを確認し、そしてアレルギー医や他の専門家の診察を受けることの意義を考えるべきである。』

そしてこれには、Who are "clinical ecologists"?の項が続いています。

Who are "clinical ecologists"?

"Clinical ecology", while not a recognized conventional medical specialty, has drawn the attention of health care professionals as well as laypersons. The organization of clinical ecologists-physicians who treat individuals believed to be suffering from "total allergy" or "multiple chemical sensitivity" -- was founded as the Society for Clinical Ecology and is now known as the American Academy of Environmental Medicine. Its ranks have attracted allergists and physicians from other traditional medical specialties.

『臨床環境医とはだれか?

臨床環境医学は、主流*2伝統的な医学の専門領域とは認識されていないが、一般人と同様、医療専門家の注目を集めている。臨床環境医、つまりトータル・アレルギーあるいは多種類化学物質過敏症によって被害を受けていると考える患者を治療する医師、の組織は、臨床環境医学会として設立され、アメリカ環境医学アカデミーとして知られている。その構成員は、他の伝統医学の専門領域から、アレルギー医や内科医を集めてきた。』

さて、いかがでしょうか。

臨床環境医学はAMAで主流*3な枠組みとしては認識されていなかった、これがおそらくワンクッション置いて”allergists and other specialists”とした理由でしょう。

しかしながら、その後を読むと、排除どころか擁護的に書かれていることがわかります。

臨床環境医学は一般人のみならず、医療専門家の注目を集めているということ。

clinical ecologistsをphysicians(正規の医師)と書いていること。

臨床環境医学会には、アレルギー医や内科医が集まっているということ。

つまり主流と認識されてはいないが、単なる素人の集まりではなく、専門性をもった集団であることが強調されているわけです。"allergists and physicians"〜のくだりも、”allergists and other specialists”に対応して書かれているのでしょう。排除したければother conventional specialistとでもすればいいことですが、そうせずに、直後にこのような擁護的記述を続けている。

つまり、非常に慎重な書き方ではありますが、これらは臨床環境医を排除するための記述ではなく、むしろ”allergists and other specialists”と”clinical ecologists”が重なり合っていることを認識してもらうための文章だといえるでしょう。conventionalと認識されていない、という点だけで判断するのは早計です。

ではAMA1994年勧告におけるこれまでの内容を、簡単にまとめてみましょう。

1.化学物質過敏症の訴えや疑いがあるなら心因性とせず、包括的な検査を行うべきである

2.患者に生理学的問題がないことを確認したら、アレルギー医やその他の専門家の診察を受けさせることも考えるべき

3.臨床環境医学は主流な専門領域としては認識されていないが、専門家にも注目され、臨床環境医学会にはアレルギー医や内科医が集まっている

このように、ここでは、臨床環境医は診察を受ける対象として排除などされていません。きちんと読めば、慎重にはあつかっていますが、むしろその意義を擁護している文章だということがわかるでしょう。

ここでもやはり、NATROM氏はAMAの勧告を反対方向に受け取ってしまっているわけですね。

まとまった訳はこちらに置きました。

http://d.hatena.ne.jp/sivad/20130912/p1

*1:http://www.ninjal.ac.jp/byoin/teian/ruikeibetu/teiango/teiango-ruikei-c/primarycare.html

*2:conventionalはこちらhttp://www.cancer.gov/dictionary?cdrid=449752にしたがい、主流と訳します。以下、それに応じて修正しました。大変失礼しました。

*3:ただし、こういった枠組みは各国で異なっているようです。http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/sick_school/cs_kaigai/mcs_Danish_EPA.html